Crónica de una residencia editorial – 1ª parte: Ascenso

Habitualmente, las residencias artísticas tienen un formato que suele estar predeterminado. Las hay de escritores, de artistas visuales, de músicos, y más allá de las características específicas, que pueden estar dadas por su localización geográfica —un castillo en Europa, una cabaña en medio de la estepa nevada, un moderno departamento en Berlín, una casa de campo en algún pueblo italiano de estampa— o por su mecánica intrínseca —el aislamiento de los participantes para crear una condición de burbuja creativa, o por el contrario, el fomento de la intercomunicación con el fin de cruzar saberes y experiencias—, tienen una voluntad específica y clara: la de generar las circunstancias idóneas para fomentar el proceso creativo de uno o varios artistas, proveyendo a los provisionales residentes de un espacio de tranquilidad y/o intercambio.

Por otro lado, la edición de un libro, en general, tiene también un mecanismo compuesto por pasos casi siempre preconfigurados. Comienza cuando el autor entrega el texto al editor, este lo manda a revisión, le devuelve el texto corregido al autor, que aprueba las modificaciones, el texto pasa entonces a diseño y maquetación, luego editor y autor —en el mejor de los casos— chequean la prueba de galera para que el libro ingrese a impresión y voilá.

Pero vivenciar una residencia editorial y pensar en sus condiciones intrínsecas, es una experiencia para nada preconcebida. Al menos así lo fueron el par de residencias editoriales que hicimos en Ediciones DocumentA/Escénicas con motivo del diseño de contenidos de mi libro El Periférico de Objetos. Un testimonio, que está en proceso de publicación.

Todo comenzó en 2018, cuando, luego de algunas dudas y retrasos, nos dispusimos a planear la posibilidad de hacer un libro acerca del grupo, del que fui su cofundador y participé de sus veinte años de existencia y once producciones escénicas.

Estando yo en Buenos Aires y Gabriela Halac, mi editora, en Córdoba, la comunicación en relación a publicaciones anteriores siempre había estado mediada por la distancia y resuelta de manera virtual o telefónica, o en los esporádicos encuentros que acontecían cuando alguno viajaba bien a Buenos aires, bien a Córdoba.

Esto no había sido un problema en los casos previos, donde habíamos podido definir los dispositivos editoriales mediante esa modalidad remota, si bien es cierto que en 2017 hicimos una breve e intensiva residencia en Documenta por la publicación de Trilogía de la Columna Durruti. Aunque en esa oportunidad se trataba de decidir cuál era el imaginario visual que acompañaría al libro y cuál el dispositivo contenedor para la publicación que incluiría dos libros con imágenes, fotografías y un ensayo. El trabajo consistía en poner un poco de orden creativo, nada más —y nada menos—.

Pero en el caso del libro de El Periférico de Objetos, la situación era totalmente distinta, ya que había que partir de cero para poder imaginar cómo y desde dónde se narraría tanto su historia como sus procedimientos artísticos, y cuál sería la documentación gráfica y testimonial que lo acompañaría. En este caso, la sobreabundancia de materiales visuales, fotográficos, históricos, críticos y anecdóticos era, paradójicamente, un obstáculo. Había que realizar un trabajo de discusión, de compilación, de discernimiento y de síntesis de todo el corpus disponible para hallar el libro posible.

No quedaba más remedio que organizar un encuentro. Y que no podía durar un par de horas, sino que debía ser uno que generase las condiciones de aislamiento para lograr la total inmersión en el proyecto que teníamos por delante.

Ese encuentro se transformó finalmente en dos residencias editoriales; la primera en febrero de 2019 y la última, hace pocos meses, en abril de este 2021. Ambos tuvieron lugar en la casa taller de Documenta, en la localidad de Ascochinga, en las Sierras Chicas, a sesenta kilómetros de la ciudad de Córdoba.

La primera residencia fue como plantar bandera. El verano de 2019 nos encontró a los participantes —Gabriela Halac, Cipriano Argüello Pitt, Martín Antuña, Lucila Mazzini y quien escribe—, nadando a ciegas en un océano de filmaciones, fotografías, documentos, críticas escritas en castellano, inglés, francés y alemán, intentando pensar alguna forma posible de aglutinar críticamente todo el material de mi archivo personal acerca del trabajo con el grupo, que iba desde 1989 hasta 2009. Durante cuatro días vimos aquellos espectáculos que llegaron a ser filmados —casi todos con excepción de tres o cuatro—, al mismo tiempo que yo iba haciendo una relatoría de los contenidos conceptuales con los que recordaba habíamos trabajado en cada uno, además de sus procedimientos, participantes, anécdotas, mecánicas de producción, contingencias, giras y demás. Fuimos grabando todas las conversaciones surgidas de mi narración y armando posibles bocetos conceptuales para poder agrupar y discriminar semejante cantidad de material. Las caminatas, los chapuzones en el río, las cenas y las libaciones fueron los momentos en donde las discusiones acerca de las posibilidades de elaborar un formato editorial determinado encontraba un espacio no forzado y allí, entre costillas asadas y tintos con sabor a madera, comenzó a aflorar un esbozo de idea que permanecería en una nebulosa aún durante al menos un año.

Y como todo lo bueno, que con el tiempo muta y se transforma para así poder permanecer, aquello que se fue tejiendo en 2019 aprovechó el parate pandémico para encontrar una forma posible de enunciación que se convertiría en uno de los nodos textuales del libro.

En la soledad de mi escritorio, luego de leer los apuntes que habíamos hecho en Córdoba hacía un año y de haber revisado las desgrabaciones de las conversaciones, empezó a decantar una idea acerca de cómo podía ser narrado ese libro.

Es que no me interesaba que fuese ni un estudio académico acerca de El Periférico de Objetos, ni un manual de prácticas teatrales o un inventario de anécdotas, viajes, premios. Quería encontrar una voz que no se arrogase ser ni una biografía oficial, ni un archivo completo, ya que existían kilos de papers, tesis de grados y posgrados, revistas culturales y periódicos, al respecto. Buscaba la propia voz.

Eso significó considerar al texto como un testimonio. Y así, en primera persona y durante tres semanas seguidas, transcribí febrilmente lo que se venía madurando no sólo desde la última residencia sino desde hacía treinta años: una reconstrucción, una reinterpretación, un archivo que mirase desde el presente tanto datos objetivos —documentos visuales y escritos— como subjetivos —análisis de las obras, reflexiones—, para intentar elaborar un mapa íntimo, subjetivo e incompleto del recorrido del grupo.

Ahora bien, estaba el texto, estaban los documentos, estaban las fotografías de los espectáculos, estaban las imágenes que documentaban todo lo que giraba alrededor de las obras y estaban los objetos materiales —muñecas de pasta, juguetes a cuerda, máscaras de látex— que, cual botín de guerra, me acompañaban y lo siguen haciendo aún hoy, bellos y oscuros sobrevivientes de un pasado mítico.

Entonces, estaba todo eso, pero ni por asomo estaba el libro que supiese ensamblar y articular el material en un soporte de papel uniforme. Para eso necesitábamos hacer una nueva residencia editorial.

De ese modo, durante una brecha abierta en medio de las restricciones de movimiento impuestas por las autoridades sanitarias en relación al Coronavirus, entre el 20 y el 24 de abril de 2021 realizamos la segunda residencia editorial, para intentar domar el toro.

He aquí una crónica aproximada de lo acontecido.

Martes 20 de abril

6 AM. Con el equipaje ya en el baúl, se cierra la puerta de nuestra casa porteña y subimos al auto los cuatro viajeros: por el equipo del libro, además del autor, viaja Martín Antuña, asistente del proyecto y responsable entre otras cosas del escaneo de más de mil imágenes y documentos que forman parte del archivo de El Periférico de Objetos; como invitados circunstanciales viajan con nosotros Maricel Alvarez y Asia, la pata canina del grupo.

Poco más de siete horas después, y luego de un par de paradas técnicas en el camino para recargar termos y vaciar vejigas, nos detenemos a la vera de un río seco en donde el GPS del copiloto Antuña indica que debería estar la casa de Documenta en Ascochinga, aunque allí no hay nada más que unos pastizales, el lecho pedregoso del arroyo, un suave relieve del suelo que no llega a formar una sierra, y el viento fresco de otoño. Estamos perdidos, aunque en zona. La solución llega del mismo aparato que nos ha engañado: una llamada a Gabriela Halac, que a los diez minutos se hace presente para rescatarnos del embuste del geolocalizador. En fila india, ambos coches, que forman el cortejo editorial, recorren los escasos dos mil metros que median entre el lugar al que nos arrojó el satélite y el verdadero centro de operaciones de nuestros próximos días.

3:30 PM. Mientras acomodamos nuestras cosas en los cuartos, Gabriela hace una salida breve para regresar con lo que será uno de los tantos puntos altos en materia culinaria de la semana. Una cerveza nos engaña el estómago mientras en la olla se cocina el fileto que teñirá de rojo a unos increíbles sorrentinos rellenos de ossobuco, quizás uno de los platos de pasta más sabrosos que este humilde sibarita tercermundista haya probado jamás. El sibarita tiene una fortuna extra: su compañera no es de tan buen comer —entendido esto en términos cuantitativos— y le cede mitad de su porción. Después de semejante bienvenida, ¿qué puede salir mal?

Luego de una breve digestión, y mientras el equipo de acompañantes sale de recorrida por los caminos serranos, comenzamos a diseñar el cronograma de actividades que nos guiará en los próximos días. Nos queda media jornada del presente martes, además de miércoles, jueves y viernes, todo para el trabajo editorial. Si las cosas salen bien, el sábado respetaremos la tradición judaica del sabbat, evitando cualquier tipo de trabajo y nos abocaremos a una excursión, un trekking de un par de horas hacia la cima de alguna sierra más o menos elevada. Regreso a Buenos Aires y a Córdoba ciudad: el domingo, respectivamente.

Lo que queda de la tarde se va en preparativos. Alistamos el proyector de video y sus malditos cables conectores para ver las imágenes escaneadas, a las que a lo largo de las jornadas iremos tratando de encontrarle un lugar dentro del texto. Y este, escrito hace ya un tiempo, será sometido a un análisis conjunto primero, y luego a una corrección gramática, ortográfica y de estilo. Cuando todo está a punto, nos relajamos. El día fue largo en la ruta. La cena es sabrosa, pero los sorrentinos de ossobuco la eclipsan, por supuesto. La noche pide silencio. Y estamos cansados. Antes de retirarse a dormir —lo hace en una casa aledaña a la que nos hallamos—, Gabriela nos señala una botella sellada y lacrada ubicada sobre la mesa enana junto a la chimenea: mezcal, regalo de su amiga Alicia, de México. Cuando el equipo femenino se retira a sus aposentos —incluida Asia, que ha encontrado a un amigovio, el Negrito, galán mayor de la zona, y del que será compañero a lo largo de la estadía—, oímos con Martín, en medio del silencio serrano, una música a bajo volumen, como de corrido mexicano, del estilo de Los Tigres del Norte. Intentamos descifrar su procedencia, que es un enigma. De pronto lo comprendemos. Llega desde las profundidades de la botella de mezcal. Y nos pide que la liberemos, cual genio encerrado. Lo tomamos como un deber. Entonces, en vez de frotar la lámpara tal como lo pide el cuento de Aladino, procedemos a romper el lacre de la botella, y al destapar el cocho logramos liberar al genio del agave, que se eleva por el ambiente perfumándonos con su esencia. Ahora sí, luego de unos tragos en apropiados vasitos tequileros, se cierra la noche de lo que ha sido un primer gran día.

Miércoles 21 de abril

7 AM. Como hemos acordado comenzar las jornadas de trabajo a las nueve, suenan los despertadores antes de que el sol se asome. Nos encontramos con Martín en la sala de estar, lugar de trabajo y comida, para una tanda de mates —termo y equipo profilácticamente individual debido a las medidas anti contagio— y una segunda de café, bien negro, como para digerir las siempre deprimentes noticias de los diarios. Pan con manteca o pastelitos son los mediadores entre las noticias y el café.

8 AM. Queda una hora libre antes del inicio del trabajo. Paseo matutino obligado, ritual que repetiremos con Martín y Asia a diario. El destino elegido y que también repetiremos cada mañana: el Golf Club Ascochinga, una de cuyas tranqueras se encuentra a escasos cien metros de la casa. Somos intrusos en ese territorio extraño, y hemos sido advertidos por Gabriela que podemos llegar a ser expulsados por la gente que trabaja allí, por lo que decidimos comportarnos como dandys habitués del club —aunque sospechosamente no portemos ni palos de golf, ni remeras blancas polo, ni negritos disfrazados de caddies que arrastren nuestros carritos—. De todos modos, elegimos una estrategia que siempre da resultado en las relaciones entre las clases sociales: saludar como patrones de estancia que tratan amablemente a sus empleados. A cada trabajador que está cortando milimétricamente el pasto para dejarlo liso como nuca de milico —y hay muchas hectáreas que desmalezar, por lo tanto, muchos empleados—, le ganamos de mano en el saludo y le espetamos un fraternal, caluroso e intercultural “¡buenos días, m’hijo!”, cual si fuésemos jefes de una empresa multinacional. La táctica es infalible. Nada hace más estúpidamente feliz a un empleado que su patrón lo trate bien, aunque le mal pague. También funciona viceversa: el patrón se siente bueno y en comunión con el mundo, y reafirma su posición new age convencido de que un capitalismo con cara humana es la solución de todos los males que lo aquejan. Y así, con vaselina, sigue aprovechándose de la plusvalía de sus empleados.

Como sea, los trabajadores —que a esa hora son muchos— no desconfían de nuestro caminar errático por la zona, ni de nuestros deslucidos atavíos, ni de nuestra fiel acompañante, que no es ni un setter irlandés, ni un Yorkshire, ni un bulldog francés, sino apenas un chucho pura mezcla salido de una perrera.

Hablando de Asia, esta tiene su primer contacto con la orografía del lugar y con la ley de gravedad cuando al acercarse raudamente a uno de esos simpáticos laguitos artificiales que posee todo campo de golf que se precie, cae de bruces al agua. Martín se arrima a la laguna, no tanto para ver si la perra está bien sino para inspeccionar la existencia o no de ranas, de las que ha sido un gran depredador en su Santa Fe natal. Por suerte para el género anfibio, no hay ninguna.

En esto se nos va nuestro refrescante paseo matutino; de regreso encontramos por el camino a Gabriela que nos aguarda en la entrada de la casa vecina, lista para el trabajo.

9 AM. El primer día completo de trabajo comienza bien alto: erróneamente decidimos poner el carro delante del caballo —ojo, es sólo una metáfora— y comenzamos a discutir nuestras ideas acerca del libro. Tanto Gabriela como yo tenemos imágenes preconcebidas, e inicialmente contrapuestas acerca de la forma que debería tener. Gabriela, gran estalladora del formato tradicional de cualquier publicación —basta con asomarse a su catálogo editorial— siempre busca problematizar la perpetua dictadura de las letras impresas sin reflexión editorial alguna sobre el papel. Está convencida de que el verdadero oficio del editor —y puedo dar fe de su trabajo porque ya llevamos unos cuantos títulos publicados juntos— es el de pensar la forma de traducir cabalmente el contenido conceptual de lo que será un libro en su soporte material. No trabaja desde un a priopri, Ediciones DocumenA/Escénicas no es un Mc. Donald’s más del libro, como muchas otras editoriales, inclusive unas cuantas que se pasan de cool o modernas. Para cada publicación se le piensa un formato adecuado. Y cuando hablo de formato quiero decir no sólo tamaño y tipografía, sino clase de papel y materiales adicionales del tipo cubierta de tapa, afiches desplegables, inserciones varias que van desde una hebra de lana hasta tarjetas con textos, grabados, figuritas, y rupturas en el dispositivo de puesta en página, tales como pliegos sin cortar para que el lector, se desespere creyendo que le han vendido un libro fallado y antes de ir a su librería amiga a hacer el reclamo, descubra que tiene que abrir hoja por hoja con el filo de un cuchillo.

En fin, en eso anda Gabriela, y en este caso, no podríamos esperar otra cosa. Manifiesta, no sin razón, que un libro acerca de El Periférico de Objetos tiene que ser también eso, un objeto. Y argumentos no le faltan, claro.

Paradójicamente, de los libros que he escrito, creo, al principio de nuestro debate aquella mañana entre pastelitos traídos de lo del Claudio —el despensero de la zona—, paradójicamente, yo venía con una idea más tradicional para el libro. Pensaba que este iba a ser principalmente un material de consulta de estudiantes de artes escénicas y seguramente académicos, además de una publicación para los interesados en la historia del grupo como en la del teatro de los ’90 y los 2000, por lo tanto, su formato no tenía que ser tan híbrido, sino que debía ajustarse a una estructura más canónica.

Finalmente, y gracias a un enorme respeto por la dialéctica hegeliana, no prosperó ni una postura ni la otra, que no eran tales sino apenas preconceptos. Entendimos que parte de los argumentos del otro eran sólidos, más incluso que los propios. Y tomamos lo mejor de los dos mundos. Es lo que pasa cuando uno está dispuesto a la escucha, cuando no se ata a ideas encadenadas en prejuicios de ninguna naturaleza, ni morales, ni éticos, ni estéticos ni ideológicos. Esto no significa que uno sea un pragmático posmoderno, sino que la estrategia es poner en duda todo. Porque el mundo es un interrogante, y nada puede ser afirmado categóricamente, al menos desde un único punto de vista. Como siempre, lo mejor viene de la combinación de muchos pensares y haceres, y la palabra no es una espada que busca convencer al otro hiriendo sus argumentos sino una bandeja que ofrece un manjar a compartirse, y la escucha no es un muro de contención monolítico sino un canal amigable por donde ingresan aquellas palabras y sonidos que modelarán en nosotros un universo más amplio que el que conocíamos hasta ese momento.

Entonces se fumó la pipa de la paz, luego de las argumentaciones, acordando que el libro no sería ni tanto ni tan poco (acá otro desvío para decir que Maricel me acusa siempre de ser refranero, a mí, que descreo de la sabiduría popular y de sus usos y costumbres; pero veo que está en lo cierto porque ya he utilizado varios en este texto, por lo tanto no debería tomarme tan en serio a mí mismo). Combinaríamos lo mejor de ambas ideas para que el libro se nutriese y abrevase en todos los campos de interés posibles, pensando —más adelante— una relación equilibrada y novedosa entre su forma y su contenido. Pero por ahora, teníamos mucha tarea por delante, y como dije antes, habíamos puesto el carro por delante del caballo. En ese momento necesitábamos, principalmente, acordar los contenidos del libro.

1:30 PM. Hablando de acuerdos, se había consensuado que para evitar la deflación del trabajo resultante de ingestas superabundantes y/o etílicas, los almuerzos no serían tan pantagruélicos como las cenas. Apenas un tentempié como para poder continuar la tarea que nos reunía con la cabeza fresca y el estómago a medio tanque.

¡Pero qué tentempiés preparamos! Porque, qué mejor que picotear unas rodajas de salame picado grueso y queso de campo con pan ídem comprados en Colonia Caroya. ¡Sí, vade retro veganos, este es vuestro infierno, y nuestro paraíso! (Recomiendo a los lectores que han desechado de su dieta todo producto de origen animal que abandonen la lectura en este momento, porque la cosa se pondrá más intensa con el correr de los días; es que se hallan frente a dos omnívoros radicales, tanto Martín como yo). En resumen, aquí los comensales y su compromiso con sus paladares: Maricel esquiva los pedazos de grasa insertos en el picado grueso —todo salame que se precie de tal debe tener una justa y no desdeñable proporción de grasa dentro de su tripa—, Gabriela nos pisa los talones en cuestión de apetito, y Martín y yo nos comemos hasta el hilo con los que vienen atadas sus puntas. Afortunadamente, las bebidas alcohólicas con una graduación menor a 5 grados están permitidas, por lo que se abren unas latas de cerveza para que los chacinados y quesos se sientan acompañados en su viaje digestivo.

Durante la pausa del café posterior a la picada, Martín, como guiado por el olfato o el instinto, sale hacia la parte posterior de la casa para regresar —pupilas dilatadas cual tras un fondo de ojos, comisuras de los labios incontinentes de hilos de saliva— con la noticia de que a la parrilla le han adosado, de nuestra anterior residencia a esta parte, un horno chileno. Gabriela agrega que no sólo eso, sino que también un disco de arado está disponible para su uso. Y que el horno chileno no ha tenido aún su debut. Martín anuncia que les quedan entonces algunas horas, o a lo sumo días, de virginidad.

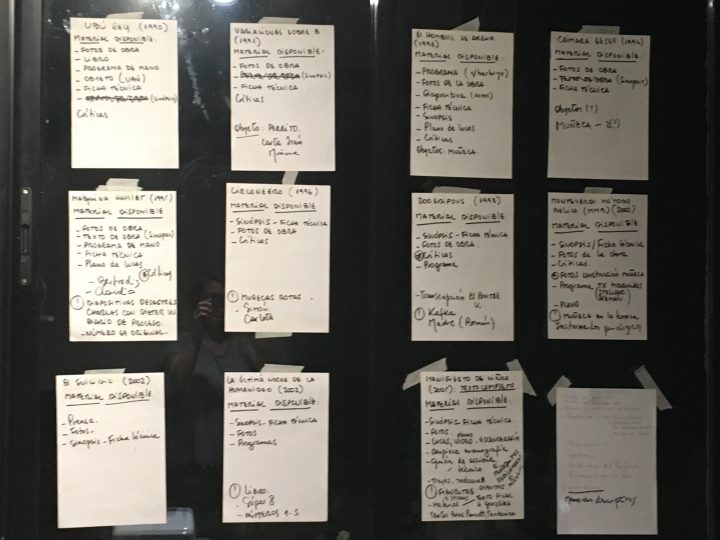

2:30 PM. Retomamos el trabajo. El procedimiento que elaboraremos es el siguiente: yo leeré el texto en voz alta, Gabriela corregirá proponiendo mejoras estilísticas, y Martín, a cargo de la computadora que proyecta sobre una pantalla las imágenes escaneadas, irá moviéndolas a los lugares del texto que escojamos. Intentaremos establecer una correspondencia entre la narrativa textual y cierta documentación gráfica con la voluntad de intercalar una con la otra. Siempre como experimento, sin ninguna voluntad definitiva. Él ha ordenado las imágenes en varias categorías, las primeras nombradas con los títulos de los espectáculos del grupo: Ubú rey, Variaciones sobre B…, El hombre de arena, Cámara Gesell, Máquina Hamlet, Circonegro, ZOOEdipous, Monteverdi Método Bélico, La última noche de la humanidad, El suicidio, y Manifiesto de niños; y dos carpetas extras tituladas Retrospectiva y Miscelánea. Esta última contiene a su vez cuatro subcarpetas: Giras, Línea de tiempo, Programas y Críticas. Adentro de todas estas carpetas hay guardadas miles de imágenes que debemos organizar, seleccionar, descartar y añadir al texto.

La labor que nos espera es monumental, pero al menos ya hemos diseñado una mecánica.

7 PM. Así va transcurriendo la segunda parte del día de trabajo. Cuando comienza a atardecer y luego del final de la tarea, Gabriela sale rauda con su auto en busca de las provisiones nocturnas y en media hora regresa con dos soberanos pollos de granja que, si bien en estado de defunción, tienen muy buen aspecto, se ven mus sanitos. Serán los que nos interpreten su música, porque los cocinaremos al disco. Menú para esta noche: pollos con papas, batatas y ajíes cocinados al disco; y su medio líquido de cocción será el vino blanco.

Salimos con Martín y Asia, que aprovecha para olfatear las partes de Negrito, quien devuelve la cortesía con entusiasmo, en busca de leña pequeña para iniciar un fuego que casi no se apagará hasta el final de la residencia, como si se tratase de la llama olímpica. Leña de la buena hay almacenada en la despensa y en el hogar.

En un abrir y cerrar de ojos el fuego está encendido y el metal del disco comienza su lento pero firme camino hacia el ardor. Las papas, batatas y cebollas ya han sido peladas y los morrones han perdido sus semillas. Del aderezo natural me encargaré yo: de la huerta de invierno al costado de la casa nos proveemos de romero, laurel, orégano y ajies picantes que sumados a una buena cantidad de dientes de ajo, serán trabajados en un molcajete mexicano, es decir un mortero de piedra. Ya es de noche y en el silencio de la naturaleza escucho el machacar de las finas hierbas triturándose en el frotado de la piedra volcánica y me imagino a mí mismo un druida o brujo del bosque preparando una poción mágica, que espero no envenene a los comensales, ya sea por el nivel de picor o porque metí cuanta planta y yuyo se cruzó por mi camino, fingiendo ser un experto en aromáticas.

Los pollos cocinados, de haber estado vivos, se sentirían orgullosos de lo ricos que salieron, haciendo honor a su especie y a la crianza orgánica que recibieron en la granja. Pero, ante su silencio, decidimos festejar nosotros cuatro, dando testimonio por ellos a través de su ingesta, acompañada de pan de campo y algunas verduras frescas. El vino tinto servido en hermosas copas será nuestra savia; sabia compañía de cada noche.

Aprovechamos la cena para repasar el trabajo de la jornada, y entre patas y pechugas planificamos el siguiente día.

En la sobremesa se impone la botella de mezcal, que se halla equidistante entre nosotros cuatro. Los vasos tequileros son rellenados un par de veces y el vapor etílico nos enfrasca en una discusión acerca de Alicia, la que ofrendó desde México el mezcal. Gabriela la defiende mientras yo la ataco (no por habernos regalado la bebida, sino por cuitas anteriores —el mundo de los festivales de teatro es un pañuelo, y nos conocemos todos—). Que Alicia esto, que Alicia lo otro, digo yo. Que Alicia esto, que Alicia lo otro, responde Gabriela. Como siempre, Maricel es una componedora de situaciones y oficia de equilibrista; como siempre, Martín es un testigo silente que registra cada situación y saca sus propias conclusiones. La charla deriva en una amena discusión de borrachines, y la única conclusión que sacamos y acordamos unánimemente entre todos es que todavía nos quedan tres noches, y hay que hacer aguantar al mezcal hasta el final, ya que el síndrome de abstinencia sería fatal.

11.30 PM. Entonces, cerramos el boliche. A dormir todos —Asia lo hace ya hace rato, levemente ofendida porque no recibió ni un huesito de pollo—; mañana será un día largo.

Mientras me meto en la cama, y como soy medio terco para hacerlo públicamente, hago las paces mentales con Alicia, no por las viejas cuentas, sino porque el mezcal que regaló es verdaderamente excelente.