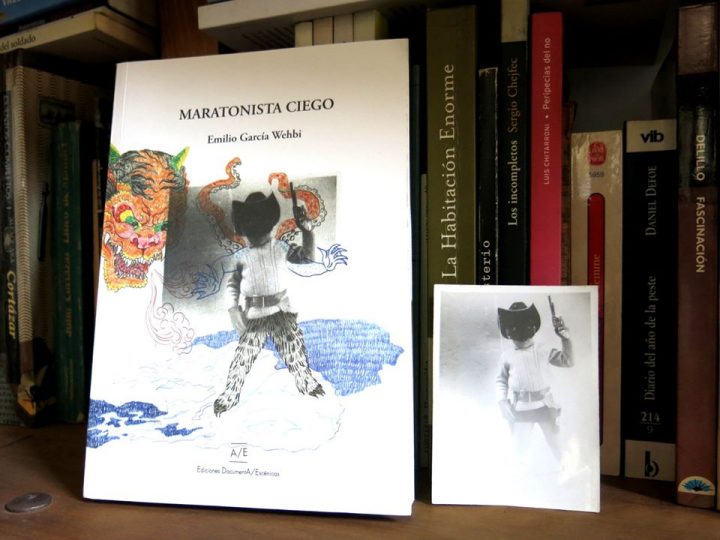

Sobre “Maratonista ciego”, de Emilio García Wehbi

Compartimos la lectura de Mateo de Urquiza sobre la primera novela de Emilio García Wehbi, Maratonista Ciego.

“Tengo un pólipo detrás de la cara”. Así comenzaba Cuando el bufón se canse de reír, la performance que Wehbi montó en 2012, en el teatro Beckett, y que meses después repuso en T4. Yo asistía en la dirección, y lo hice con la misma torpeza con la que lo hago todo. Pero ése no es el punto.

“Tengo un pólipo detrás de la cara”. Emilio había hecho otro de sus innumerables collages: cruzaba el Autorretrato sesgado y Un dietario, de Luis Cano, con lo que pareció ser un primer borrador de lo que luego sería Maratonista ciego, la novela que acabo de terminar y que ha escarbado en mí y que me dejó temblando.

En cada función del Bufón me ocurría lo mismo. Emilio decía esa oración -desprovista de cualquier carga afectiva o de cualquier arrebato patético-, y detrás de él se proyectaba su propio rostro, mal maquillado de clown mirando al espectador. Es decir: mirando a una cámara que encuadraba tanto el rostro como la misma proyección, de modo que lo que se veía era una cara detrás de otra, y de otra, y de otra. Un dispositivo sencillo, pero que abismaba. Una mise en abyme, en rigor. Pero el abismo que sentía yo era otro: eran inminentes tres horas de una suerte de ritual profano en el que realidad y ficción se fundirían en un mismo acto de desnudez. Una performance que (utilizando los recursos que le son usuales) lograba huir de la lógica del biodrama. Un anfibio entre lo real (¿debiera decir “Lo Real”?) y la ficción, que lo es todo. Pero además, el abismo sucedía por fuera del tiempo de trabajo que me esperaría en las siguientes horas. Sucedía en el plano de lo sensible. El acantilado era una zona de indiferencia entre los huesos y el alma, si es que existe tal cosa. Y ese abismo duraba las tres horas redondas del espectáculo. Había además dos momentos que, no sé por qué enigmática razón, hacían vibrar nuevamente ese pozo de humor negro: cuando el bufón comentaba la iniciativa de su amiga alemana (una tal K., lo sé ahora) de cruzar Turquía en andas de un burro; cuando, luego de otros textos que invitaban al espectador a olvidar esta empresa, nos enterábamos (en mi caso, una y otra vez) de que ella se había abortado, más que nada, por falta de burro. Me ocurría lo mismo que al inicio: la misma melancolía grumosa que me había abrigado con ternura hacia el inicio del espectáculo se hacía de fuerzas para no soltarme y me abrazaba con más fuerza. Inferí algo: a lo mejor, la nostalgia es tanto más intensa cuanto más recientes son los episodios teñidos de esa misma nostalgia. Se acercaba el final de esa memorabilia que era el Bufón y me habitaba una sensación que todavía hoy no comprendo.

Lo mismo sucedió la otra tarde, cuando di vuelta la última página de Maratonista ciego, una suerte de retrato desgarrador y crudamente honesto que hace Wehbi de sí mismo, o de un yo que pareciera no pertenecerle.

No es casual el término retrato. Autorretrato en el estudio, de Agamben, cuyo itinerario es muy distinto del de la novela, pero que se escurre con la misma elegancia del concepto de “biografía”, me ha conmovido tanto como Maratonista ciego.

Un autorretrato desencajado, donde el protagonista no es el mismo que su retratista: Wehbi no utiliza la primera persona, salvo cuando parafrasea a sus personajes, incluyendo a su alter ego. Es un retrato extrañado, como si autor, narrador y protagonista no se reconociesen el uno al otro. Me arriesgo a pensar que todos hemos vivido la escena en la que el rostro que nos mira desde el otro lado del espejo nos resulta completamente ajeno, en la que el único consuelo que nos queda es la hermosa cabellera roja que me adorna, pero que, por lo demás, todo lo que hay en ese espejo es un amasijo de piel, carne, pelos y mucosas que no significan nada, que nos es profundamente extraño. Maratonista ciego es ese espejo desesperado, o ese espejo absurdo, donde toda sensación está desposeída de atributos y que nos deja vacíos. Entonces, la tristeza que me habitaba en aquellas tres líneas del Bufón… y de la que está inundada esta bitácora de traumas (o de Träume) ya no es una tristeza sino algo que se parece más a Lo Malo y su ubicación respecto al cuerpo.Un retrato en construcción, por lo demás. O mejor: en constante deconstrucción. La narrativa de la novela pareciera estar pensada más espacial que cronológicamente. Es una novela-rizoma, donde los sucesos no aparecen ordenados según la temporalidad sino según su plasticidad (o mejor: no según su extensión sino según su intensión), su potencia de apelar a los sentidos, su deriva en el mar del pensamiento. Porque este nuevo collage, este Atlas mnemosyne de lo propio sucede como sucede el pensamiento: puro devenir, puro estar entre (dice el narrador: “no ser ni él ni su reflejo, sino lo que está entre lo uno y lo otro”), puro naufragio. Y un archipiélago de recuerdos, de ensueños, de alianzas secretas y, sobre todo, de fantasmas.

¿Qué convoca, entonces, de un retrato que no sólo no nos es propio a nosotros, sino que tampoco pareciera serle propio al autor? ¿Por qué conmueve la extrañeza? Yo creo que la respuesta está en la apelación de lo sensible. Ciertamente, este Bildungsroman propone instancias narrativas con un hilo de Ariadna, que nos auxilia en este dédalo de imágenes y episodios para ordenarlos según dictan normas de la fábula, pero leerlo con esa impronta puede ser un error, o al menos una empresa estéril. Por el contrario, es probable que sumergirse en la sensación que nos convida la obra en su totalidad resulte una decisión del lector más juiciosa: en definitiva, todos somos un poco extranjeros de nosotros mismos.Un último detalle: si el acto de escribir puede pensarse un revestimiento del papel con palabras, arriesgaría que este primer texto no dramático que publica Wehbi trae con las palabras el pensamiento; y con el pensamiento, el nervio; y con el nervio, el alma. Es decir: esta novela es una desnudez, o un devenir desnudez. Ciertamente, debe existir cierta ética tácita del retrato que invite al autor a ser todo lo franco que resista. No he leído tantas obras que respondan a este género (o a este llamado ético), pero pienso en Lanzmann, en Kafka, en Foster Wallace. Me aventuro a contar a Wehbi en esta lista vaga. La fragilidad de su protagonista no es otra que la de aquel que osa vestirse de gracia.

Entonces, la operación del autor es desnudarse, pero como si desnudara a un extraño. Para reconciliarse con sus muertos. O para enfrentarse desnudo a su propia muerte. O para entender que, a lo mejor, este relato no es otra cosa que un autorretrato post mortem.

Entonces, comienza el abismo: cuando vemos en todo retrato un retrato de nosotros mismos. Tarde o temprano, tendremos la misma tarea: hacer una tregua con la genealogía infinita de nuestros propios fantasmas. De una vez y para siempre.