Crónica de una residencia editorial – 3ª parte: Descenso.

Sábado 24 de abril

7 AM. Hoy es nuestro día libre, de confraternización por el trabajo realizado, por el placer de la misión cumplida. A pesar de darle franco al despertador, tanto Martín como yo hemos conservado el acto reflejo de las siete de la mañana. El café y las noticias nos introducen nuevamente en este mundo cruel, y la salida tempranera se reduce a una vuelta con Asia para sus necesidades fisiológicas —incluidas las olisqueadas con Negrito—. Hoy esperaremos a las muchachas para ir de caminata matutina. De a poco se va armando el equipo completo y cuando las condiciones están dadas salimos de recorrido. La tranquera del Golf club está cerrada porque hay campeonato de golf, y tan solo asomarnos vemos por doquier florecientes ramilletes de cabellos canos que caminan de hoyo en hoyo tratando de olvidar que están cada vez más cerca del hoyo final, el hoyo cero (espero se entienda la metáfora, que no es ni muy iluminada ni muy poética, pero si harto descriptiva). A pesar de ello ingresamos al golf sólo para hacer un cruce lateral por una de sus zonas y llegar a un camino de tierra que nos permite hacer un paseo sin las miradas inquisidoras de los guardias, que hoy sí andan de ronda. Ya fuera del predio caminamos charlando, esa amigable mañana de otoño, rumbo a una zona de construcciones abandonadas. Hablamos del trabajo de cada uno y del trabajo en común ya que todos, más de una vez hemos trabajado mancomunadamente y esperamos seguir haciéndolo. Pasamos frente a un hotel abandonado, y frente a una torre Ídem, para llegar finalmente a un predio que si no recuerdo mal se trata de un hotel abandonado. El lugar, con el suelo cubierto por hojas secas, las ramas de los árboles desnudas, y las puertas y ventanas del edificio tapiadas, es bastante siniestro. Imagino que de noche debe ser mucho más creepy. Hasta dan ganas de volver a medianoche y filmar una película de terror. Pero pegamos la vuelta sin mucha demora porque tenemos varios deberes que cumplir, el primero sin demasiada dilación: ir a abastecernos a Colonia Caroya.

11 AM. Veinticinco kilómetros median entre Ascochinga y aquella Meca, aquella Jerusalén del chacinado. Subimos raudos al auto de Gabriela, dejando a Asia como guardiana de la casa —que, cual Julieta Capuleto, asomada al deck balcón, cruza unas elocuentes miradas con su circunstancial Romeo Montesco, el ya nombrado Negrito, que la observa con relativo interés desde abajo—, y pisando el acelerador llegamos lo más rápido posible a Colonia Caroya.

Quien haya estado allí alguna vez en su vida podrá dar testimonio de que no miento: hay más carteles de venta de salamines que personas en la calle. El doble, o el triple. Cada local de venta de chacinados es como un templo pagano en donde se le rinde pleitesía al Dios Picado Grueso; porque sí, acá reina el picado grueso; el picado fino es un placebo para flojitos, una deidad menor. Cosa que a la derecha del padre Picado Grueso se sienta la Santa Bondiola, y a la izquierda la Santa Longaniza Calabresa. Los quesos caseros ofician de monjes, y los encurtidos están presentes también cual pálidos monaguillos, aunque intuyo que simplemente para no discriminar a los veganos, que pueden entrar a comulgar recibiendo una hostia de rabanito o espárrago en salmuera, ya que todos somos iguales corderos ante los ojos de Dios.

Uno de las tantas estrategias del capitalismo es la sobreoferta de bienes, todos tentadores, lo que genera la indecisión del consumidor y la consiguiente angustia existencial por no poder acceder a todos aquellos productos que ha sido obligado a desear. Bueno, acá nos pasa lo mismo. Todos somos hijos del capitalismo y sucumbimos a sus tretas. Para evitar la angustia, cuando comenzamos a notar que los postulados de sobreabundancia de Adam Smith intentan roer nuestros bolsillos y corazones, elegimos rápidamente y al azar una iglesia para proceder a saquearla. Somos cuatro comprando desaforadamente kilos y kilos de salamines, quesos, bondiolitas y pastrones —nada de encurtidos, ya que no hay veganos entre el grupo— para huir de ese pueblo de perdición. El auto de Gabriela registra ahora cierto sobrepeso, ya que la carga de chacinados en el baúl hace que viajemos de regreso con el paragolpes trasero del auto casi raspando la ruta. Aún así, logramos nuestro cometido.

1 PM. Almuerzo frugal —no es recomendable el ascenso a la montaña con el estómago lleno— pero delicioso: corderito frío y verduras frescas, la dieta que todo amante del trekking debería adoptar. Y nada de alcohol. No porque no queramos, sino por la resaca de la noche anterior que aún sobrevuela nuestras cabezas.

2 PM. Nos alistamos para salir de caminata. Yo soy el único ridículo que se calza los zapatos de trekking para subir a un cerro, como si se tratase del Fitz Roy. Pero bueno, la felicidad está en esos gestos nimios. Otra vez arriba del auto de Gaby, ya liberado de su peso porcino. Se suma al equipo Asia. Hemos dejado todo los chacinados —que el día siguiente viajarán hacia Córdoba ciudad y CABA— a resguardo. Ante el temor de que asaltantes ingresen en la casa vacía durante nuestra ausencia hemos dejado a la vista, a modo de cebo, nuestras computadoras y aparatos electrónicos, y hemos escondido los salamines —a falta de caja fuerte en la propiedad— debajo de los almohadones de los sillones y en el hueco de la chimenea. Esperamos de este modo lograr despistar a los cacos.

El cerro elegido es Piedra Blanca, donde se nos promete, una vez alcanzada su cima, una hermosa postal de las Sierras chicas y los valles aledaños. Media hora más tarde llegamos hasta el punto del camino de tierra donde dejaremos el auto, para tomar el sendero a pie que nos llevará hasta la famosa piedra blanca. Afortunadamente, tanto durante la subida como la bajada, no nos cruzaremos con ningún otro ser humano. A medida que vamos ascendiendo —se trata de una subida de dificultad baja que sólo en los tramos finales exige un poco de fuerza de muslos y gemelos— el aire se vuelve más freso y limpio aún de lo que ya era y el silencio conmueve y es placentero al mismo tiempo. Caminamos en fila india a través del sendero de vegetación baja y rocas. Nuestro can ha adoptado la condición pastoril, y a veces oficia de guía como punta de lanza y a veces se retrasa para buscar a los rezagados. El paisaje es cada vez más bonito, y si existiera Dios —cosa que no existe—, le agradecería personalmente por la divina creación. Un arroyo serpentea entre dos o tres cerros, y algunos sauces se destacan en su vera, formando un vergel bien verde que contrasta con el yuyerío más bien ralo y marrón que cubre la orografía del lugar. ¿Y lo que sobrevuela allá arriba, en el cerro vecino, qué es? ¿Un cóndor, un aguilucho? Lamentablemente los porteños nos hallamos tan en ascuas frente a la naturaleza que somos incapaces de diferenciar entre una torcaza y un pterodáctilo. Pero ojo, que en asuntos de smog y accidentes de tránsito somos expertos.

3:30 PM. Asia es la primera en hacer cima, seguida por Martín y quien suscribe. Atrás han quedado las muchachas, que le roban el aire que necesitan en esta situación a sus pulmones para ofrendárselo a sus conversaciones, lo que ralentiza sus ascensos. Aunque tampoco tanto. Asia sale en sus búsquedas y arriban todas sanas y salvas luego de unos diez minutos.

La famosa Piedra Blanca no es una excepción natural pigmentaria en medio de rocas grises, sino que se trata de una roca que algún avivado pintó de blanco para ponerle un nombre distintivo al paraje. Pero eso no es lo peor. Lo peor sucedió cuando hicimos cima, porque ahí, clavada en medio del punto más alto del cerro, dominando con su símbolo castrador a todo el Valle de Comechingones, se alzaba una ¡horrible cruz de tres metros de altura! Enhiesta, de cemento, falologocéntrica y opresora, estropeando lo sublime del paisaje. Qué desazón, Cristo hasta en la sopa. Claro que hay que considerar que los cordobeses, más allá de una nutrida excepción, claro está, son mayoritariamente conservadores y chupasirios, por más que a veces nos confundamos porque a la avenida de circunvalación de la capital le pusieron de nombre Agustín Tosco. Personalmente, creo que se trata de un camuflaje. No hay que dejarse engañar. De todos modos, iglesias y cruces hay en toda Latinoamérica más que salames en Colonia Caroya, aunque no se pueda creer.

Nos sentamos de espaldas a ese símbolo de la represión para contemplar el hermoso paisaje que se abre a nuestros pies. Asia, que tiene muchos amigos perrunos pero pocos humanos, baja la guardia y se deja acariciar por Martín y por Gabriela, casi por única vez.

Así, con nuestros glúteos apoyados en la tierra fresca, charlamos de lo realizado durante estos últimos días. Estamos satisfechos porque el diseño del libro de El Periférico de Objetos avanzó unos cuantos casilleros, y nosotros confraternizamos y lo pasamos bien trabajando y disfrutando del entorno y sus delicias. La residencia va lentamente llegando a su fin. Pero todavía hay un poco de cuerda. ¡Nos queda un cuarto de botella de mezcal!

5:30 PM. Emprendemos el regreso. Todo lo que sube tiene que bajar —salvo el porcentaje de pobres de nuestro país— y con la gravedad jugando en nuestro equipo, regresamos al punto de partida para montarnos nuevamente al auto. De camino a Ascochinga hacemos un alto en un típico arroyuelo cordobés, como para que Asia haga unas zambullidas tras varios palitos mientras refrescamos nuestros pies en el agua mansa y cristalina, que corre haciendo un murmullo de gluglú que arrulla el alma.

6:30 PM. Ha caído la noche y lo que queda por venir es la cena. A pesar de no ser una persona culposa, tomo conciencia de que el resto del equipo ha pasado todos estos días cocinando, pelando y cortando verdura o lavando los platos. Y yo me he remitido a ser tan solo un mezclador de hierbas y picantes, tarea no sencilla pero sí muy poco comprometida en tiempo si comparásemos con las del resto. Más por orgullo que por culpa entonces propongo ser el cocinero de la última comida juntos. Repaso las alacenas en búsqueda de los ingredientes posibles para una cena a la altura de las circunstancias, y encuentro todo —salvo chorizo colorado— como para preparar una lentejada. Luego de un remojo de una hora, las lens culinaris están lo suficientemente hinchadas para ingresar al fuego. Lo acompaña una buena cantidad de cebolla y morrón —que he pelado y cortado solito, como para compensar un poco—. Las papas serán incorporadas más adelante, para no transformarlas en puré. La ausencia de chorizo y panceta se verá muy bien compensada con trozos saludables del cordero de la noche anterior. Mucho laurel, mucho romero, más picante y en una horita más tenemos lista la cena. Las cazuelas rebosan humeantes y como todas las noches, el tinto, fiel compañero de aventuras —y a veces de desventuras que optaré por no narrar en estas páginas pero que darían para una crónica aparte— ni escasea ni se hace desear, y nos permite realizar el primero de los tantos brindis de la noche. Así se va apagando el día —y encendiendo nuestros intestinos, ya que es bien sabido que las lentejas generan meteorismo, ¡y mañana nos aguarda una viaje de ocho horas encerrados en el auto!—.

Luego de los postres —de los que soy negacionista, ya lo he dicho—, nos movemos apenas un par de metros hasta rodear la mesa ratona cuyo centro está coronado con lo que resta de mezcal, y que tiembla ante nuestra presencia porque sabe que hemos de darle muerte. Cuando nos sentamos en los sillones nos sentimos incómodos, muy incómodos físicamente. ¿Qué es lo que sucede? De inmediato comprendemos. ¡Los salamines, nos olvidamos de sacar los kilos de salames que habíamos escondido debajo de los almohadones! Reparamos el error de inmediato dejando los chacinados bien a la vista para cuando carguemos el auto con nuestras pertenencias, ya que prefiero olvidarme a mi perra antes que dejarme un picado grueso.

Ahora sí, se vienen los últimos choques de vasos mezcaleros y el último brindis es por todos nosotros —y especialmente por Alicia, sin duda—.

Hay que irse a dormir temprano. Mañana a las seis de la mañana el auto emprende el regreso, por más que no lo queramos.

Si bien Gabriela se compromete al madrugón para darnos el último saludo, comienza ahora una larga tanda de abrazos largos, sentidos, afectuosos. No son abrazos de borracho, de esos que se denominan vulgarmente como “pedos cariñosos”, no, son unos que incluyen el orgullo de la tarea realizada, el placer del tiempo compartido a través de risas y charlas, y especialmente el anhelo del porvenir. Porque sabemos que hay futuro compartido, y vaya que si ese no es un gran motivo para la celebración.

Domingo 25 de abril

5:30 AM. Este despertador nos quiere arruinar la vida. Pero en contra del tiempo no hay tu tía. Luego de un rápido café guardamos los bártulos en el baúl. Gaby se hace presente a las seis. Una última despedida y el auto comienza a bajar la cuesta de la casa mientras ella nos saluda con un gesto de la mano. Nunca hay que mirar atrás, dice el dicho, quizás aconsejado por Orfeo, y no lo hacemos. Sólo Asia apoya las patas en la luneta trasera del auto y mira hacia atrás para ver si su circunstancial romeo, el Negrito, madrugó para despedirla. Lamentablemente no hay ningún rastro del can. “Todos los tipos son iguales”, diría mi abuela, “te usan y te dejan”. Quiero transmitirle esta enseñanza a mi mascota, pero cuando miro por el espejo retrovisor, ya está de nuevo durmiendo, acurrucada entre las piernas de Maricel, probablemente soñando con su próximo amor.

Coda

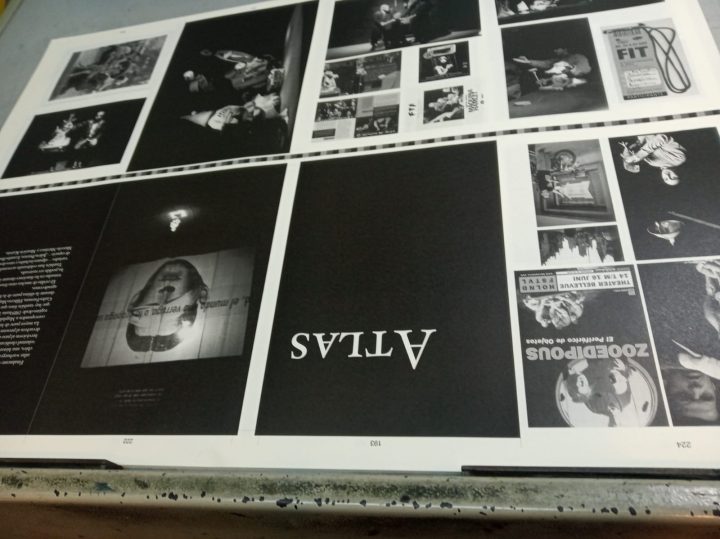

7/9/21. El libro está a punto de salir de imprenta, luego de casi cinco meses desde la última residencia editorial más arriba narrada, y casi dos años y medio de la primera. Durante todo este tiempo tomó la forma con la que estamos a punto de presentarlo.

La dinámica de trabajo demandó en su conjunto más de tres años, kilómetros recorridos, pilas de mensajes escritos y grabados, idas, vueltas, pedidos de subsidios y colaboraciones estrechas con personas que se sumaron en la etapa final del proceso editorial y cuya pericia le ha dado un nuevo aliento: en el arte de tapa y diseño editorial Elisa Canello, de la que me he beneficiado ya en cuatro oportunidades anteriores, con Maratonista ciego (2020) , Artaud Lengua ∞ Madre (2015) , Casa que Arde (2015) y Luzazul (2014); y Carla Ciarapica, que ha corregido nuestros palotes, mejorando sustancialmente ortografía, gramática y sintaxis.

De este modo el libro quedó conformado a través de las virtudes de un reducido pero gran equipo de trabajo que se ha esforzado por lograr una síntesis lo más acabada de esta memoria subjetiva de veinte años de El Periférico de Objetos. Quiero citar ahora unas palabras que le he escuchado decir en varias oportunidades a Gabriela: “un libro se hace para crear comunidad, para estar con el otro”. Los primeros otros fuimos todos los que formamos parte del diseño de esta aventura editorial, y los segundos otros serán aquellos lectores que se encuentren con el material a partir de muy pronto. A estos y a aquellos otros quiero dedicar este deseo de formar comunidad mediante la lectura del libro que estamos pariendo.

Por último, no puedo dejar de soslayar el contexto. Durante estos años de proceso de trabajo ocurrieron muchas cosas, y casi todas malas: hemos perdido amigos, ha habido una pandemia que causó estragos, y los espíritus de muchos han quedado lastimados porque se han muerto familiares y conocidos. Estamos saliendo de este tiempo oscuro muy lentamente, con pies de plomo, y hemos dejado muchas cosas en el camino. Pero si hay algo que no hemos abandonado y que nos negaremos a hacerlo —puedo reconocer esta característica en todo el equipo de trabajo de este libro— es la pasión por lo que hacemos. Eso ha quedado intacto. Así, como el título de ese libro de Goerge Steiner que tanto me gusta: “Pasión intacta”.